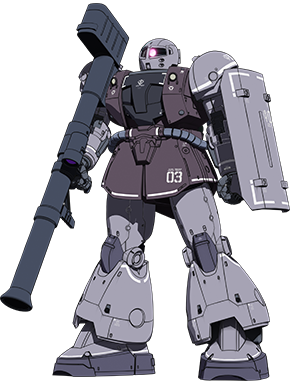

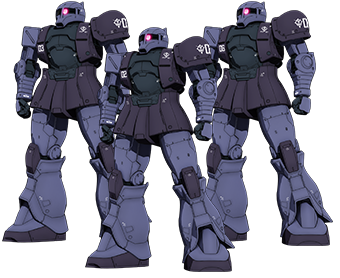

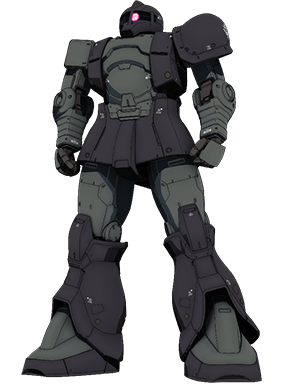

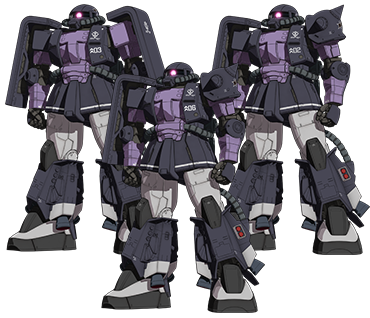

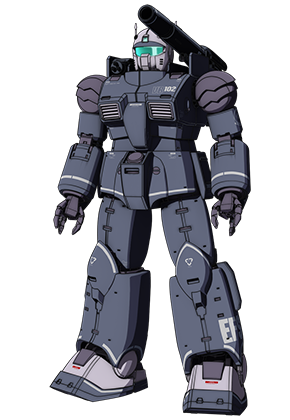

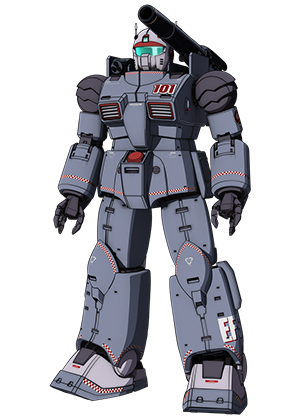

小型融合炉を搭載した人型機動兵器としての完成度を追求した結果、先行して開発されたMS-04 ブグは、量産にはコストがかかりすぎる機体となってしまった。そのため、量産化と実戦配備を前提に再設計されたのがMS-05 ザクⅠである。

MS-04 ブグでは外部に露出していた流体パルスシステムの動力パイプは、ザクⅠでは攻撃による損傷を防ぐために装甲内部へと収められている。この構造変更により、機動性や運動性ではやや劣る部分があるものの、生産性や整備性といった面では優れており、大規模な運用にも適した設計となっている。

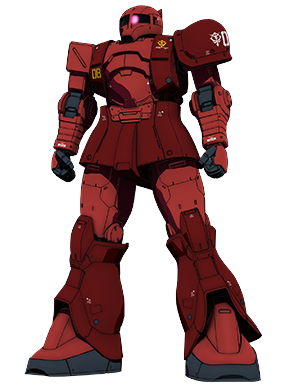

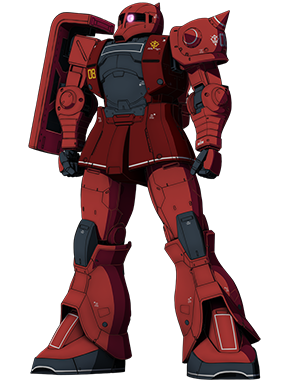

初期量産型のザクⅠは、ジオン独立戦争の開戦前から運用が開始されており、史上初の対モビルスーツ戦となる「スミス海の戦い」において、月面での実戦投入が行われた。シャア・アズナブルが搭乗した機体もこの初期量産型の一機であり、彼は「暁の蜂起」以降に自身のパーソナルカラーとして定めた「赤」で塗装された機体で同戦いに参加している。この塗装は、開発責任者であるドズル・ザビの許可を得たうえで施されたものである。